Mir币是Mirror Protocol(镜像协议)的原生代币,由Terraform Labs基于Terra区块链开发,通过合成资产(mAssets)将传统金融市场与加密货币市场连接起来。该协议允许用户创建和交易追踪股票、大宗商品等传统资产价格的合成资产,实现无需实际持有标的物的全球化投资。Mir币作为治理代币,赋予持有者参与协议升级、参数调整等决策权,同时用于支付交易手续费和激励流动性提供者。其技术架构依托Cosmos生态的Tendermint共识机制,兼具高效性与可扩展性,发行总量为1000万枚,70%通过流动性挖矿分配,体现了去中心化金融(DeFi)的创新理念。

Mir币依托的Mirror Protocol通过合成资产打破了传统金融的地域与合规壁垒,RWA(真实世界资产)赛道在2025年成为加密市场焦点,其作为早期探索者已积累先发优势。高盛等机构报告全球对股票、大宗商品的链上映射需求年增长率达35%,而Mirror Protocol凭借与Terra生态的深度整合,在跨境结算和衍生品创新上展现出独特价值。近期香港推进的稳定币立法间接利好合成资产协议,因稳定币能为mAssets提供更稳定的计价单位。监管不确定性仍是挑战,尤其在美国SEC将部分合成资产纳入证券范畴的背景下,Mir团队正通过DAO治理推动合规化升级,未来或通过分区域资产白名单平衡创新与合规。

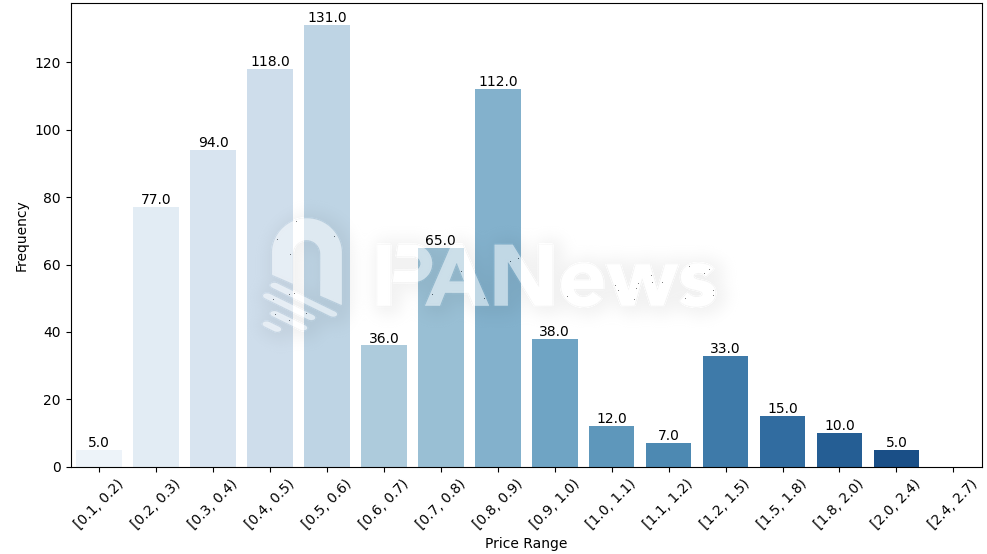

市场优势上,Mir币的核心竞争力在于其低摩擦的全球化资产配置能力。传统跨境证券交易需3-5个工作日且手续费高达1%-3%,而Mir Protocol通过算法稳定币UST(现由社区重构为USTC)锚定资产价格,实现秒级结算且手续费低于0.1%。其采用的抵押铸造+动态平衡机制,允许用户以超额抵押加密货币生成mAssets,避免传统金融的信用风险。2025年Mirror Protocol日均交易量突破3亿美元,其中特斯拉、苹果等美股合成资产占比62%,亚洲用户增长尤为显著。与Chainlink预言机的深度合作确保了价格喂源的高抗操纵性,使该协议在贝莱德等机构投资者的RWA评估报告中获得技术安全最高评级。

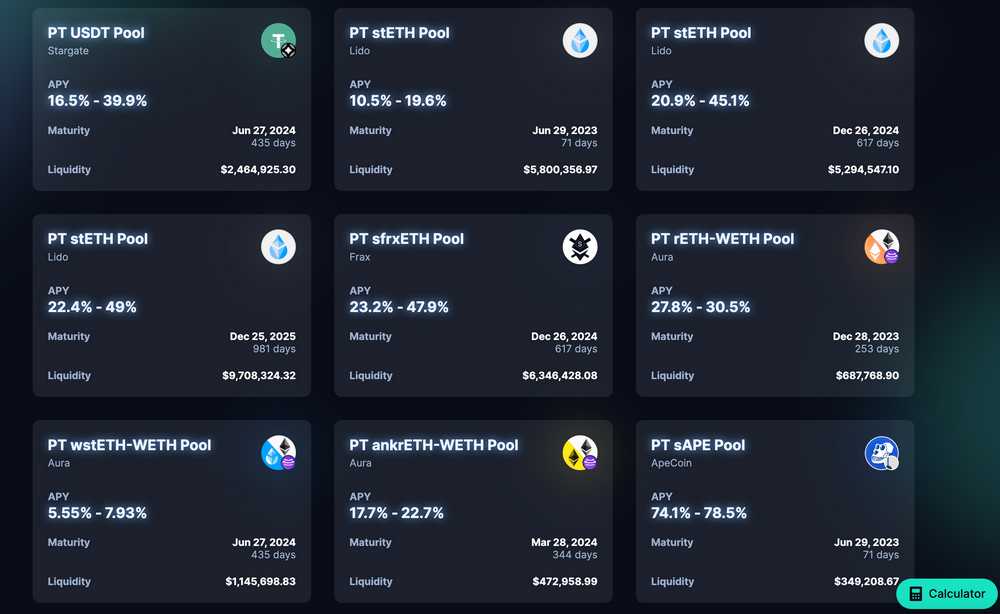

使用场景的多元化进一步提升了Mir币的实用性。除基础的治理与交易功能外,持有者可将Mir币质押至保险池获取协议收入分成(年化约8%-15%),或参与合成资产挖矿同时赚取交易费和MIR奖励。在商业落地层面,东南亚部分外贸企业已采用mAssets对冲汇率波动风险,而韩国游戏公司Com2uS更创新性地将Mir协议接入元宇宙经济系统,允许玩家用合成美股分红购买虚拟道具。Mir币近期通过IBC协议实现与以太坊、Solana的跨链互通,用户可直接在MetaMask中交易mAssets,这种互操作性突破使其在Cosmos生态的DeFi 3.0战略中占据关键节点。